ムクゲの茎をプレパラートセットで準備簡単、効果は絶大!「見る」だけで終わらせない植物観察のコツ

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

植物の体のつくり、特に茎や根の内部構造は、目に見えないからこそ、生徒が「なぜそうなっているのか?」という疑問を持ちにくいものです。しかし、この「茎の横断面観察」は、教科書の知識をただ覚えるだけでなく、生徒自身が目で見て、手を動かすことで、「植物はこうして生きているのか!」と腑に落ちる瞬間を生み出すことができます。

今回の記事では、ムクゲの茎を例に、植物の茎の仕組みを紐解く観察方法をご紹介します。特別な道具は不要、身近な教材で、生徒の知的好奇心を刺激する授業を組み立てていきましょう。

植物の横断面観察

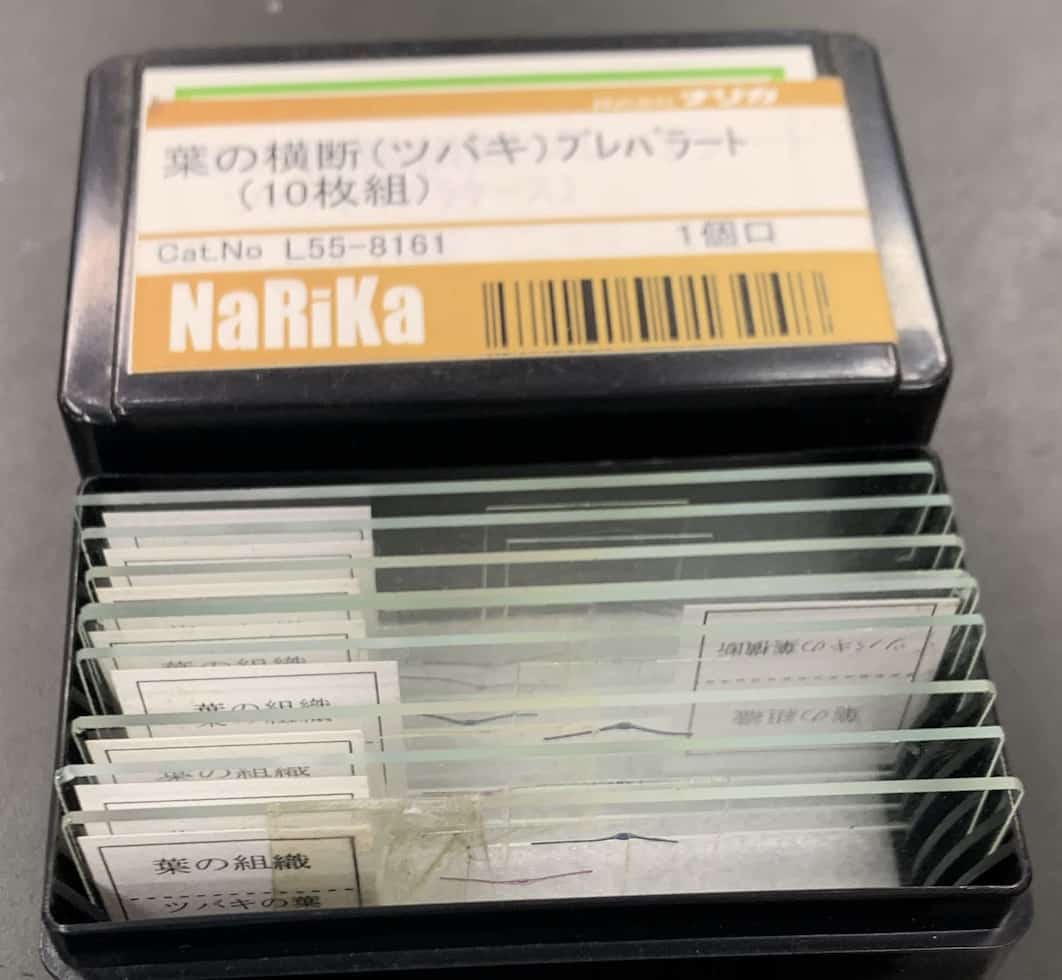

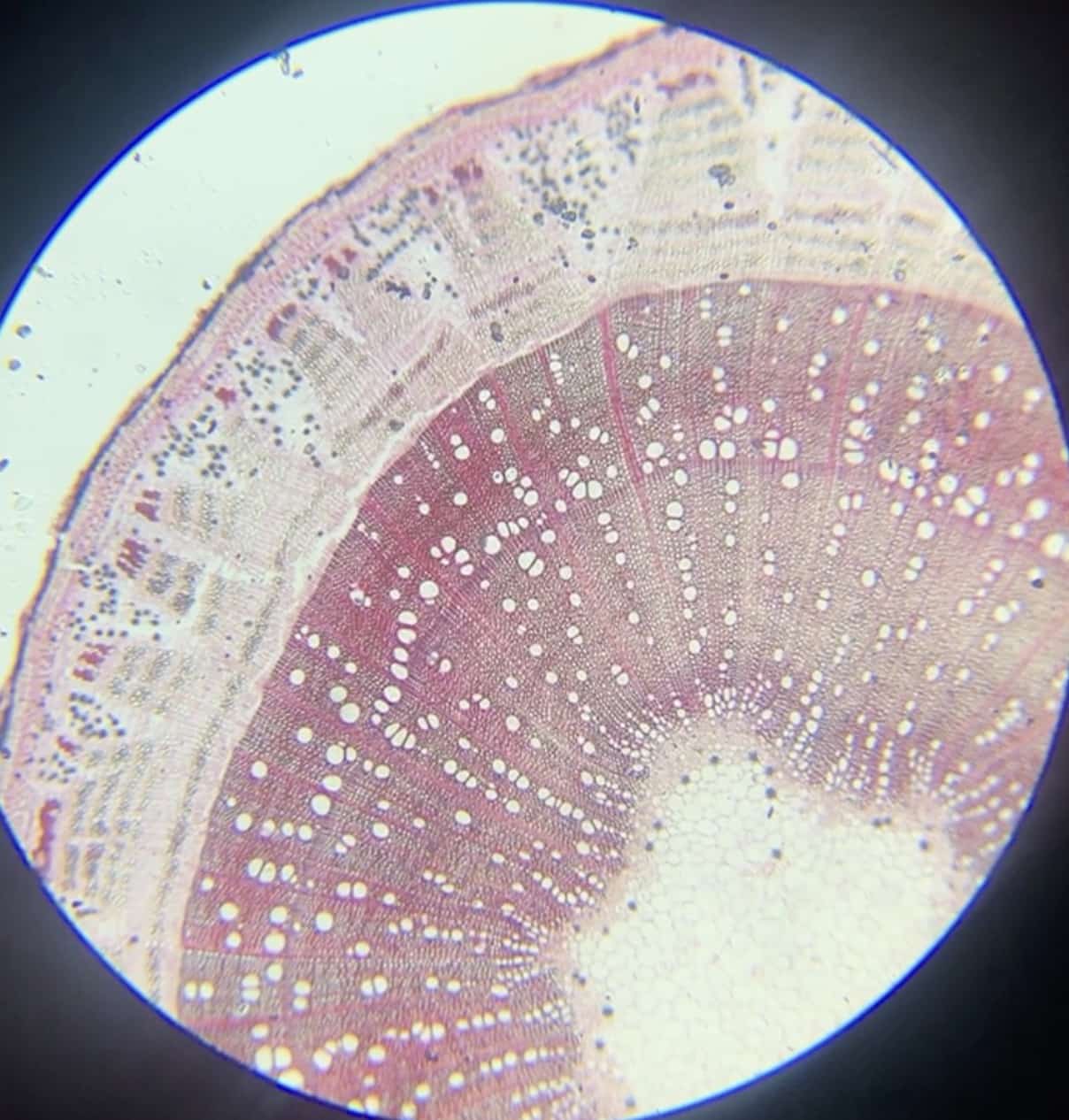

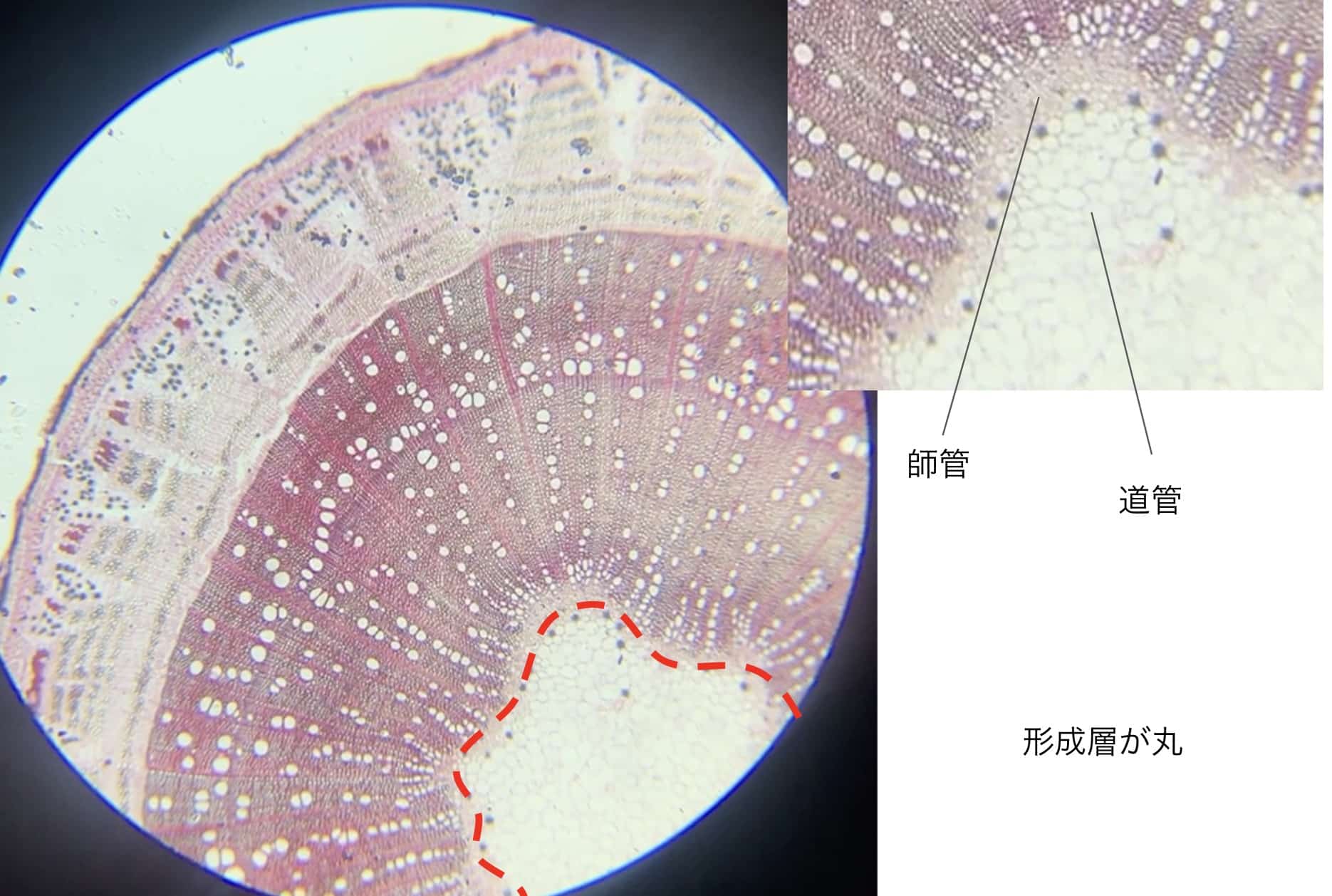

ムクゲの茎の断面図を観察しました。使ったのは葉の断面のプレパラートセットです。ムクゲは中央に道管、その周りに師管がぐるっと回っている作りになっています。道管がどの植物も中央に配置されているのは同じですね。

ムクゲの茎の断面図を観察しました。使ったのは葉の断面のプレパラートセットです。

アーテックだとこんなに安いのですが、どの程度見えるのでしょうか。ちょっと気になります。 amazon

amazon:アーテック 植物組織プレパラートD

楽天:アーテック 植物組織プレパラートD ATC-94740

そのほかの準備

・顕微鏡

・教科書や資料集(維管束の図が載っているもの)

・ノート

手順:

生徒に「植物はどうやって水を吸い上げているんだろう?」と問いかけ、植物の内部には「水と栄養分の通り道」があることを説明します。

ムクゲは中央に道管、その周りに師管がぐるっと回っている作りになっています。

道管がどの植物も中央に配置されているのは同じですね。プレパラートを顕微鏡にセットし、茎の断面をスケッチさせます。

観察後に、教科書の図と見比べさせ、スケッチしたものが何だったのかを一緒に確認します。そして、「道管は茎の中心に集まっている」「師管は道管の周りに並んでいる」といった特徴を整理し、それぞれの役割を再確認しましょう。

双子葉類と単子葉類

ムクゲのような双子葉類の茎の維管束は、輪のように並んでいます。一方、イネやトウモロコシなどの単子葉類の茎では、維管束はバラバラに散らばっています。

この違いを比較させることで、より深い学びにつながります。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!